1年生 なわとびで体力アップ!

休み時間、体育の時間になわとびを練習する元気な1年生の姿が見られます。めあてを決めてとんだり、技を磨いたり、数えてあげたり、競争したりして、楽しみながら汗を流す一生懸命な姿が光っています。

休み時間、体育の時間になわとびを練習する元気な1年生の姿が見られます。めあてを決めてとんだり、技を磨いたり、数えてあげたり、競争したりして、楽しみながら汗を流す一生懸命な姿が光っています。

家庭科の学習で5年生は、「みそしるとごはん」、6年生は、「たまご・加工品をつかったいためる調理」の実習を行いました。それぞれのめあてや注意点を確認したあとは、いざ調理。切る、火にかけるなどの技術を磨くだけではなく、盛り付け、配膳、後片付けまで、グループで分担し、協力して進める力を発揮していました。さすが高学年です。

11日。4年生の福祉体験学習が行われました。4年生は年間の総合的な学習をとおして、「福祉」について学んでいます。盲導犬トーチ君とともに暮らす三国町在住の盲導犬ユーザーの方をお招きして、盲導犬の役割や目の不自由な人の暮らしや接し方などについて学びました。ラブラドールレトリバーの「トーチ君」は、ハーネスを付けてる時は完全に「お仕事モード」で、話をしている最中も子どもたちが動いたりしても、動かずじっとしていました。準備していた質問にもたくさん回答をいただきました。福祉の実状を学ぶ中で、大切な事は何か、できることは何か、全ての人にやさしい環境づくりとは何かを考え、行動に移すきっかけとなりました。

食生活改善推進委員の方々が来校くださり、4年生が、3年生のときに仕込んだ味噌を使った味噌汁とおにぎりづくりに挑戦しました。協力して調理を進めていました。食育事業の一環で、自分たちでつくる味噌汁とおにぎりの味は格別の様子でした。健康につながる食事について、また身体づくりへの興味を高めること、家庭でもぜひチャレンジしてくれることを期待します。食生活改善推進委員の皆様、ありがとうございました。

生活科「町探検」で学習したことをグループごとに振り返り、話し合いながら、一人一人が新聞にまとめました。探検して分かったことをみる人に伝えるために表現方法を工夫しながらまとめました。

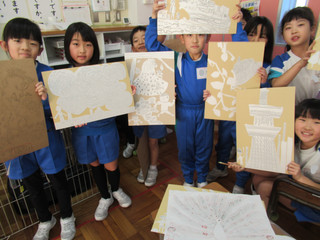

図工の時間の紙版画づくりにも,一生懸命、個性豊かな表現を工夫して取り組んでいます。刷り上がる日が楽しみです。

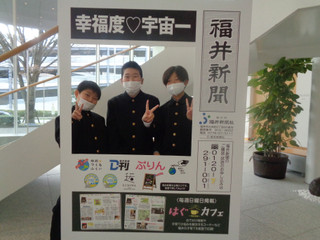

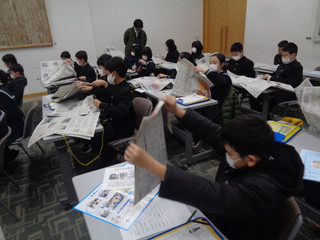

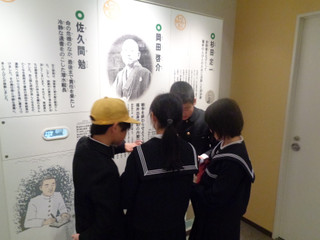

9日。5年生が福井新聞社と県立子ども歴史文化館に校外学習に行きました。福井新聞社では、新聞ができるまでの流れを学び、輪転機など実際の印刷機材の大きさや仕組みを間近で見て、大量の新聞が短時間で印刷される技術に驚いていました。子ども歴史博物館では、縄文時代から現代に至るまでの福井の歩みや、各時代を象徴する遺物や資料をたくさん見て、学びを深めました。郷土の先人・偉人のコーナーでは郷土の発展に貢献した人々の功績を知ることができました。体験・参加型展示コーナーでは、科学おもちゃをつくってとばす体験も楽しみました。福井の歴史をより身近に感じ、興味を持つことができました。お昼は持参したお弁当をおいしくいただいていました。

表彰(図画・作文)の表彰がありました。150周年記念事業で学んだこと、成長できたと思うこと「アンサンクヒーロー」になろう!「アンサンクヒーロー」をみつけよう!の話がありました。

生徒指導担当からは、目撃情報が相次いでいる「クマ」から身を守るための話、命の安全第一のための登下校・外出時の留意事項についての話がありました。

坂井市ゆりの里公園の職員の方々が来校くださり、3年生のゆりの学習会が行われました。坂井市の花について学習し、一人一鉢、球根を植えました。 植えたゆり(球根)に名前をつけて育てようという児童もいました。植えた花がきれいに咲くのを楽しみに待っています。

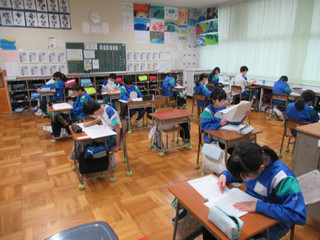

県内の小学校5年生と中学校2年生を対象にした学力調査が行われました。3日は国語と算数。4日は社会と理科に取り組みます。5年生はどの児童も、真剣に問題に向き合っていました。学習状況把握・分析から、学習支援上の課題を明らかにし、学習状況の改善に役立てることを目的にしています。

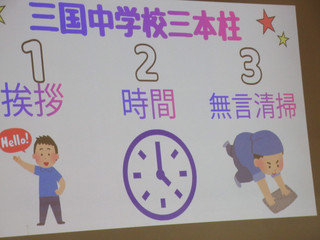

11月28日に、6年生が中学校の体験入学に行きました。まず、体育館で中学校が大切にしている「3本柱」、中学校生活の「1日の流れ」「学習・行事」などを生徒会役員の先輩から伝授。その後、校舎見学と授業体験(英語)がありました。無言生清掃は本当に誰一人話をせずに黙々と掃除をする中学生の姿に感心した様子でした。実際に足を運び、先輩方が学ぶ様子を見て、聴いて、学ぶ体験を通して、中学校進学への楽しみや心構えなどを、一人一人が抱いた様子でした。